부영양화 상태 평가 절차 매뉴얼 개발

CEARAC은 원격 탐사 기술을 활용하여 부영양화 상태를 평가하는 방법론을 개발해왔어. 2009년에는 “NOWPAP 지역의 부영양화 상태 평가 및 육상 오염원 영양염류 평가 절차(NOWPAP 공통 절차)” [1]를 개발했어. 이후 절차의 유효성을 검증하기 위해 NOWPAP 지역의 선정된 구역에서 사례 연구를 수행했고, 2013년과 2015년에 개정판을 발간했어. [2, 3]. 2013년 개정된 “NOWPAP 공통 절차”에서는 부영양화 상태 평가 절차가 두 부분으로 나뉘었어. 첫 번째 부분인 선별 절차(1차 진단)에서는 최소한의 필수 3가지 매개변수를 사용하여 부영양화에 대한 예비 평가를 수행해. 두 번째 부분(종합 절차)에서는 1차 진단에서 부영양화 징후가 확인된 지역만을 대상으로 종합적인 부영양화 평가를 수행하기 위해 더 상세한 분석을 진행해. 1차 진단을 기반으로 대상 지역을 선정함으로써 2차 진단을 효율적으로 수행할 수 있어. 또한, 2015년 개정된 NOWPAP 공통 절차에서는 절차에 필요한 매개변수들이 검토되었고, 그 중 하나(영양염류 유입 및 체류 시간)는 화학적 산소 요구량(COD) 또는 총 유기 탄소(TOC)의 장기 추세로 변경되었어.

참조

[1] NOWPAP CEARAC, “Procedures for assessment of eutrophication status including evaluation of land-based sources of nutrients for the NOWPAP region”, (the NOWPAP Common Procedure , 2009).

[2] NOWPAP CEARAC , “Procedures for assessment of eutrophication status including evaluation of land-based sources of nutrients for the NOWPAP region” , (the NOWPAP Common Procedure 2013 Revised Edition)

[3] NOWPAP CEARAC, “Procedures for assessment of eutrophication status including evaluation of land-based sources of nutrients for the NOWPAP region “, (the NOWPAP Common Procedure 2015 Revised Edition)

부영양화 상태 평가

CEARAC은 “NOWPAP 공통 절차”에 명시된 선별 절차(1차 진단)에 따라 NOWPAP 지역의 부영양화 상태에 대한 예비 평가를 다음 세 가지 최소 매개변수를 사용하여 수행했어:

(1) 화학적 산소 요구량(COD) 또는 총 유기 탄소(TOC) 추세

(2) 적조 및 저산소증 발생

(3) 위성 기반 엽록소-a 농도(Chl-a)

“부영양화 예비 평가” 결과는 CEARAC 웹-GIS에서 확인할 수 있어: https://cearac.nowpap.org/map-webgis/.

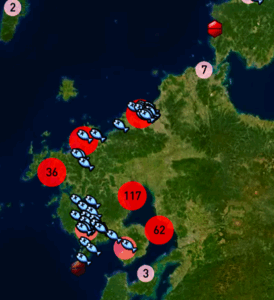

원의 색상은 각 지역의 부영양화 상태를 나타내.

●“비부영양화” 지역: 세 가지 매개변수 중 하나만 부영양화 징후를 보여.

●“잠재적 부영양화” 지역: 세 가지 매개변수 중 두 가지가 부영양화 징후를 보여.

●“부영양화” 지역: 세 가지 매개변수 모두 부영양화 징후를 보여.

●“개선” 지역: 위 세 가지 매개변수 중 (1) 또는 (2)가 부영양화 상태의 개선 징후를 보여.

이번 1차 진단에서 “잠재적 부영양화” 또는 “부영양화”로 분류된 지역은 종합 평가(2차 진단)에서 추가로 평가될 거야.

각 매개변수에 대한 평가 결과는 CEARAC 웹-GIS에서도 볼 수 있어.

(1) COD 추세

CEARAC 웹-GIS 지도에서 ‘△’는 COD 모니터링 스테이션을 나타내.

CEARAC 웹-GIS 지도에서 ‘△’는 COD 모니터링 스테이션을 나타내.

‘▲’는 증가 추세를 나타내고;

‘▲’는 감소 추세를 나타내며;

또는 ‘▲’는 유의미한 변화가 없음을 나타내.

이때, ‘▲’로 표시된 지역은 부영양화 징후를 보이는 것으로 간주돼.

NOWPAP 해역의 정기 모니터링 샘플링 스테이션에서 연간 COD 평균의 장기 추세가 수집되며, 이는 Mann-Kendall 테스트로 감지돼.

(2) 적조 및 저산소증 발생

CEARAC 웹-GIS 지도에 있는 각 ‘〇’의 크기와 수는

CEARAC 웹-GIS 지도에 있는 각 ‘〇’의 크기와 수는

적조 발생의 공간적 분포를 보여줘.

어업 피해가 있는 적조 지역은 밝은 빨간색 이미지 ![]() 로 표시되고,

로 표시되고,

어업 피해가 없는 적조 지역은 어두운 빨간색 이미지 ![]() 로 표시돼.

로 표시돼.

지친 물고기 이미지 ![]() 는 저산소증을 나타내.

는 저산소증을 나타내.

각 이미지를 클릭하면 발생에 대한 상세 정보를 얻을 수 있어.

최근 3년간 대상 해역에서 적조 또는 저산소증이 한 번 이상 발생한 경우 부영양화 징후로 간주돼.

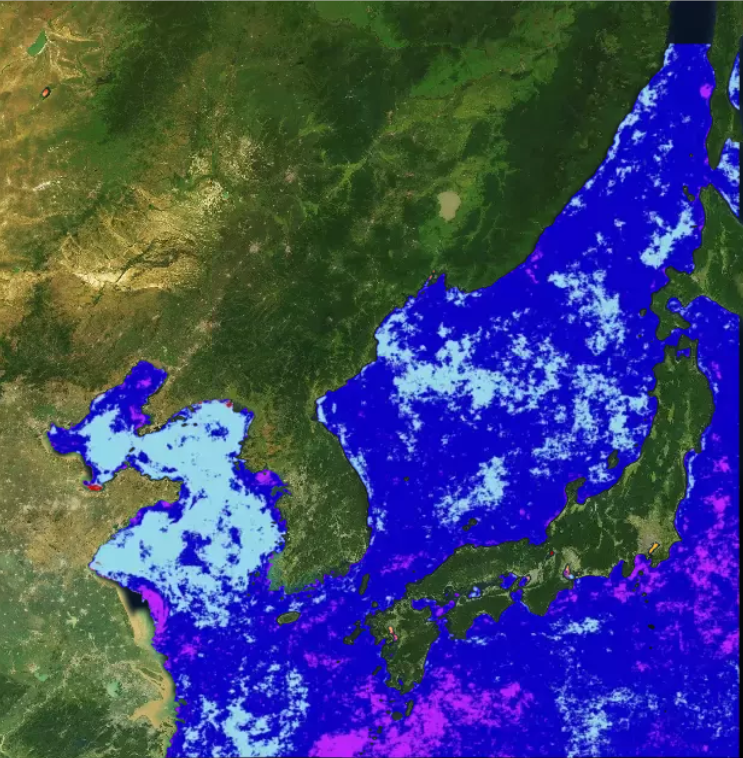

(3) 위성에서 추출한 엽록소-a 농도(Chl-a)

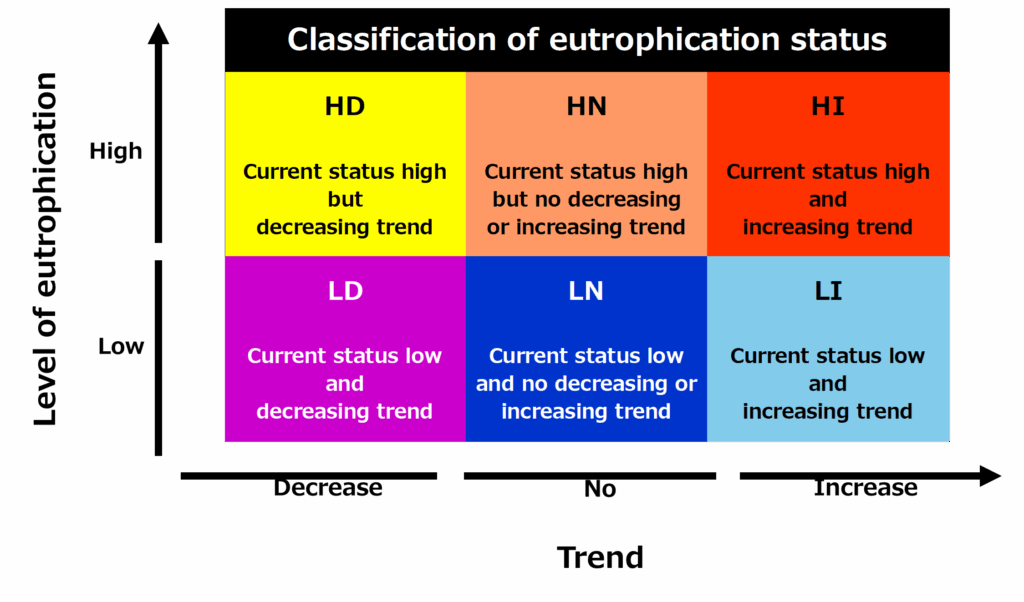

CEARAC 웹-GIS 지도에서 NOWPAP 지역의 위성 기반 Chl-a를 볼 수 있어. 부영양화 상태는 위성 Chl-a 수준과 추세의 조합을 기반으로 아래 표에서 여섯 가지 범주로 색상 코딩되어 있어. 분류 방법은 다음과 같아: Bricker et al. (2003)이 제시한 Chl-a 기준의 중간 범위(5~20 μg/L)의 하한선인 5 ug/L를 수준의 기준값으로 설정했어. 그런 다음, 지역은 ‘높은 상태’(5 ug/L 이상) 또는 ‘낮은 상태’(5μg/L 미만)의 두 가지 범주로 나뉘어. 다음으로, 각 픽셀의 연간 최대값에서 추세가 도출되며, ‘증가’, ‘감소’ 또는 ‘변화 없음’으로 분류돼.

CEARAC 웹-GIS 지도에서 NOWPAP 지역의 위성 기반 Chl-a를 볼 수 있어. 부영양화 상태는 위성 Chl-a 수준과 추세의 조합을 기반으로 아래 표에서 여섯 가지 범주로 색상 코딩되어 있어. 분류 방법은 다음과 같아: Bricker et al. (2003)이 제시한 Chl-a 기준의 중간 범위(5~20 μg/L)의 하한선인 5 ug/L를 수준의 기준값으로 설정했어. 그런 다음, 지역은 ‘높은 상태’(5 ug/L 이상) 또는 ‘낮은 상태’(5μg/L 미만)의 두 가지 범주로 나뉘어. 다음으로, 각 픽셀의 연간 최대값에서 추세가 도출되며, ‘증가’, ‘감소’ 또는 ‘변화 없음’으로 분류돼.

HN 또는 HI로 분류되는 것은 부영양화 징후로 간주돼. LI와 HI는 Chl-a의 증가 추세를 나타내며, 이 지역들은 부영양화 상태가 “악화” 또는 “부영양화”로 평가되므로 특별한 주의가 필요해.

CEARAC 부영양화 평가 활동에 참여한 전문가 목록

(2017년 기준)

| Dr. Zhiming YU |

교수 |

중국과학원 해양연구소, 중국 |

| Dr. Zaixing WU |

교수 |

중국과학원 해양연구소, 중국 |

|

Dr. Yasuo FUKUYO |

명예 교수 |

도쿄 대학교 |

|

Dr. Joji ISHIZAKA |

교수 |

나고야 대학교 우주-지구 환경 연구소 |

|

Dr. Osamu MATSUDA |

명예 교수 |

히로시마 대학 |

|

Dr. Genki TERAUCHI |

선임 연구원 |

북서 태평양 지역 환경 협력 센터 연구 및 조사 부서 |

|

Dr. Chang-kyu LEE |

수석 과학자 |

국립수산과학원 수산해양정보과 |

|

Dr. Seung Ho BAEK |

수석 연구원 |

한국해양과학기술원 위해성 평가 연구 센터, |

|

Dr. Pavel TISHCHENKO |

수화학 연구실 책임 과학자 |

V.I. 일리체프 태평양 해양학 연구소, |

|

Dr. Vladimir SHULKIN |

Head |

태평양 지리 연구소 지구화학 연구실, |